企業と人材 「育つために育てる」部門 最優秀賞:カプコン

株式会社カプコン CS第二開発統括 開発四部 部長 水戸大介さん

全員参加型のピープルマネジメント

社会環境や働く人の価値観が変化しているからなのか、人を育てることの難易度が年々上がるなか、株式会社カプコンの開発部門では、「ピープルマネジメント」を軸に、リーダー層・若手層それぞれに対して研修を実施することで、組織全体のマネジメント力向上を図っています。「組織はみんなでつくる」という考えのもと進められている全員参加型の取組みについて、CS 第二開発統括開発四部・部長の水戸大介さんにお話しをお聞きしました。

本社 : 大阪府中央区

従業員数 : 3,531人(連結 2024年3月31日現在)

事業内容 : 家庭用テレビゲームソフト、モバイルコンテンツおよびアミューズメント機器等の企画、開発、製造、販売、配信ならびにアミューズメント施設の運営

リーダーの難易度が上昇中!

モンスターハンターシリーズなどで知られるカプコンの社員数は約3,500人。そのうち約7割がゲーム開発に携わるデザイナーやプログラマーなどのクリエイターです。開発部門は「専門職」が多く、数年前までは、会社が実施する研修は新入社員研修くらいで、後はそれぞれが各現場・プロジェクトで上司や先輩のもと専門技術を学んでいくのが主流でした。

しかし、ゲーム開発に求められるスキルの高度化や環境の変化などにより、従来の方法による育成ではさまざまな課題がみられるようになってきていました。水戸さんは、近年は、大きく3つの課題が顕著になっていたといいます。

1つ目は、事業の急速な拡大に人材育成が追いつかず、マネージャーやリーダーなど開発プロジェクトを支える人材が不足してきたこと。タイトル数が増えるなか、ゲーム開発のプロジェクトを主導していける次のリーダーの育成が急務となっていました。

2つ目は、プロジェクトの大型化・長期化によって、マネージャーやリーダーに求められる能力が変化してきたこと。ゲーム開発は、プロデューサーやディレクターのもと、プランナーやデザイナー、プログラマーなどさまざまなクリエイターが集まり、プロジェクトを組んで進めていきます。以前は、プロジェクト期間は1~2年ほどで、関わる人も50人くらいだったそうですが、現在は、タイトルによっては、期間は5年以上、社内だけで300人を超えるプロジェクトになるものもあるそうです。

そして、3つ目は、2013年以降の新卒積極採用による若手層の増加と、その早期戦力化が急務となっていたことです。それに伴って、マネージャーやリーダーには、自身の専門スキル向上とあわせて、人材育成やチームビルディングに関する能力・スキルも求められるようになっていました。

こうした変化の影響を大きく受けたのが、ゲーム開発を支えるマネージャーやリーダー層です。

「もともとクリエイターは、自身の専門性を活かしてゲーム開発に打ち込みたいという人が多いのですが、人材管理や組織・部下マネジメント、メンバー間の関係性の調整などに時間を割かれるようになり、ゲームのクオリティアップといった本来の業務に専念できないという事態が起きていたのです」と水戸さんは言います。そうした状況をみた若手が「管理職になりたくない」と思うようになるなど、いわゆる、「管理職の罰ゲーム化」現象もみられるようになっていました。こうした状況を変えるために必要なものは何かを考えるなかで出てきたのが、メンバー一人ひとりに向き合い、チームでのパフォーマンスを上げていく「ピープルマネジメント」です。

「とはいっても、現状では、ピープルマネジメントができるスーパーマネージャー・リーダーは、社内でも『超レア』な存在でしたし、そうした人が自然と表れてくるのを待つのは現実的ではありません。そこで、『組織はみんなでつくる』という考えのもと、開発現場で育成に取り組んでいくことにしたのです」

「面白いゲームを作る」ために!

こうして、水戸さんが所属するCS 第二開発部門では、「全員参加型のピープルマネジメント」に向けた取組みを進めていくことになりました。

目指したのは、「困難にも挑戦し、自ら学習し、成長し続ける人材=『自走人材』」に求められる「自己効力感」「学習能力」「心理的柔軟性」「リスペクト」という4つの「OS(オペレーティングシステム)」の獲得・強化と、それが活きる組織の基盤づくりです。ここであげている「自走人材」とは、CS第二開発統括部門に配属された入社1~3年目の若手育成を担っている開発四部が、3年間の育成目標として掲げているものです。

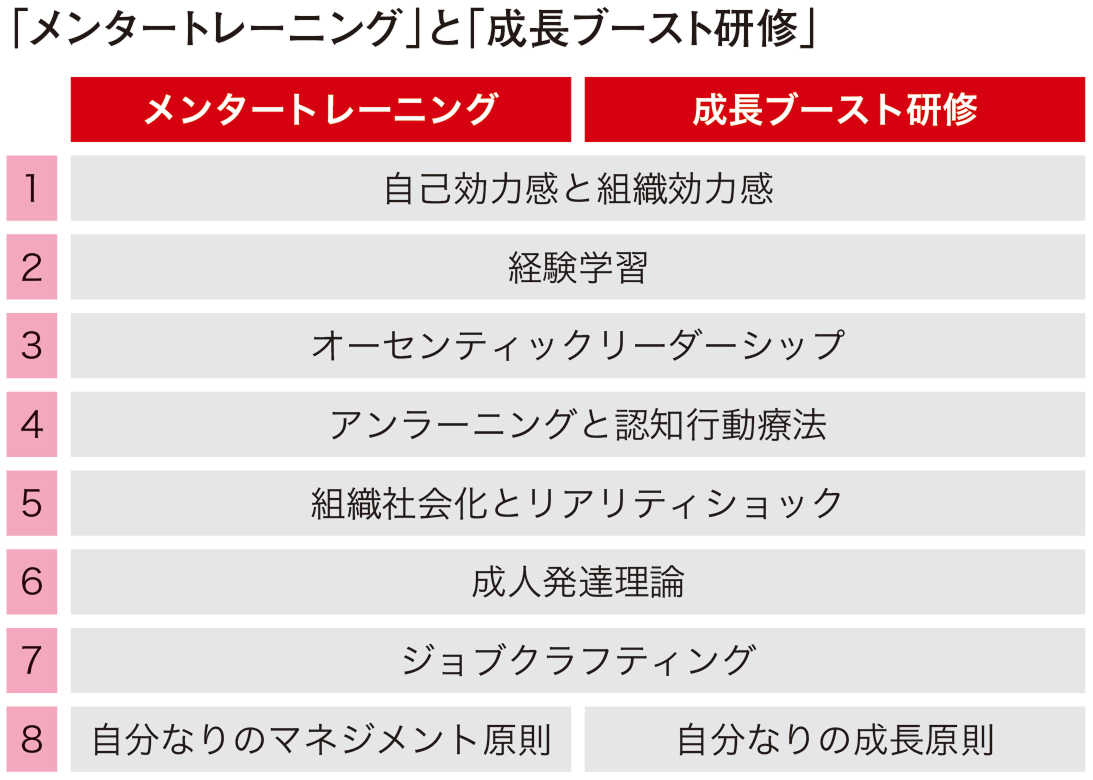

この考えのもと、現場の意見を聞きながら必要なプログラムを考え、株式会社Momenter の坂井風太氏に研修の企画と実施を依頼。2022年から、リーダー層を対象とした「メンタートレーニング(メントレ)」を、2023年から、若手層を対象とした「成長ブースト研修」をスタートしました。

リーダー層・若手層両方からの「ホットサンド型アプローチ」としたのは、マネジメントに対するハードルを下げるため、そして、若手の自己成長を促すためです。

「私たちは、ピープルマネジメントのプロを育成したいわけではありません。求めているのは、『面白いゲームをつくれるクリエイターを育成すること』、そのために、しっかりとチームやプロジェクトをマネジメントしていけるリーダーを育成していくことです。とはいっても、マネジメントに興味がないクリエイターも多かったので、『マネジメントの民主化』をすることで、リーダーのマネジメント負荷を分散し、マネジメントに関するハードルを下げる必要があると考えました。そして、マネジメントの手法が変われば、メンバーに求められることも変わります。若手に対しては、プロジェクトの大型化や業務の細分化もあって携われる業務が限られているなかでも、自身の成長を自ら牽引し、リーダーを助けながらチーム運営に関わっていける方法を、この研修を通して学んでもらえればと思いました」

メントレと成長ブースト研修では、同じ内容を、リーダー・若手それぞれの視点で学んでいきます。そうすることで、組織内の共通言語化や相互理解の深化、理論と実践の強化も促されると考えたそうです。

リーダーに理論と方法をインストール

リーダー層向けのメントレは、メンバーのOS を成長させていくために必要な理論やスキルを学び、それを現場での実践につなげていくことが目的となります。対象者は新人・若手の育成に関わっているリーダーやマネージャーです。2022年12月から約4カ月間、受講者を10人程度のグループに分けて、隔週1時間の研修を全10回実施しました。内容は、自己・組織効力感や経験学習、リーダーシップなどのマネジメント理論を集合研修で学びながら、現場での実践と受講者同士の対話を通して、各人が大切にしている価値観やマネジメントに対する考えなどを言語化し、定着を図っていくものとなります。

初年度のメントレ受講者は110人以上となりました。受講者からは、「これまで行ってきた後輩指導のなかで感じてきたことを整理できた」「メンバーの可能性を伸ばしていくためにはどうすればいいのか、より具体的な方法を考えられるようになった」といった声があがっていたそうです。

そして、受講修了者に対して続けて実施したのが、自身がファシリテーターとなって、学んだことを自分のグループで実践する「内製版メンタートレーニング(内製版メントレ)」です。内製版メントレは、約8カ月間、月2回(隔週、1回1時間)、グループメンバー全員でレクチャー動画を見て、それについて話し合うというものです。

動画は自己効力感などの理論と実践の方法を学ぶもので、それをグループメンバー全員で視聴し、思ったこと、感じたことをざっくばらんに伝え合っていきます。そのなかでのメントレ受講者の役割は、「講師」ではなく「共に学ぶ立場」でメンバーから意見を聞き、対話を広げていくことです。指導したり、教えたりすることは求めませんでした。

メントレでマネジメント理論や対話の重要性について学んだとはいえ、はじめてファシリテーターとなる人も多かったため、内製版メントレ実施に向けたガイドラインを作成・配布しました。とはいっても、グループによってメンバー構成も、そこで出てくる話題も違うため、「ガイドラインはあくまで目安で、方法などはリーダーに任せている」そうです。

内製版メントレがはじまった2023年5月以降、毎年約400人がグループでの対話に参加しています。最初は、自身がファシリテーターになることに戸惑うリーダーもいたそうですが、はじまってみると、それぞれのグループに合った内製版メントレが実施されており、参加者からもポジティブな反応が多く返ってきているといいます。

次のリーダーとなる若手を育てる!

メントレと対になる研修として2023年8月にスタ ートしたのが、入社1~3年目の若手を対象とした「成長ブースト研修」です。

ここでは、メントレと同じ内容を、メンバーの視点から学んでいきます。具体的には、人に関する基礎理論を学びながら、自身の OS について考え、自己成長の方法やマネージャー・リーダーのフォロワ ーとして求められる行動などを、実践を通じて身につけていきます。入社3年目までを対象としたのは、新人の早期育成が課題となっていたこと、次のリーダー育成に向けて、最初の3年間でどう育てていくかが重要だと考えたからだそうです。

成長ブースト研修は、新入社員研修や現場実習などが終了する入社5カ月後から約4カ月間、隔週1時間、全10回のプログラムとなります。メントレと同様、理論や知識を集合研修で学んだ後は、各部署や配属プロジェクト内でそれを実践し、次の研修時に実践結果や課題点などを全員で共有していきます。成長ブースト研修をはじめるまでは、「新人や若手にピープルマネジメントといってもわかってくれるかな」とちょっと心配していたそうですが、実際にプログラムがスタートすると、そんな思いはすぐに忘れてしまうほど、「若手の吸収力の高さに驚いた」と水戸さんは振り返ります。

受講した新人・若手からは、「成長していくために必要な内容を理論立てて学ぶことができた」「自分の成長だけでなく、まずは行動していくことで、組織の成長にもつながっていくことがわかった」といった前向きなコメントが多く寄せられています。

メントレ・成長ブースト研修修了後に実施した効果測定では、リーダー層の61%、若手層の95%に何らかの行動変容がみられるという結果が出ていました。修了直後は若手層のほうが研修効果に対する実感が高かったようですが、研修3カ月後に再度、効果測定したところ、リーダー層の行動変容は81 %にまで上昇していたそうです。

「若手は自分自身の行動変容が主体となりますが、リーダー層は、自分だけでなく部下や後輩の行動変容を促していくことも必要になります。そのぶん、タイムラグが出ていたのかもしれません」

ゲーム開発に専念できる環境を!

このように、メントレと成長ブースト研修が高い成果・結果を出しているのは、組織の課題をしっかりと把握したうえでプログラムを企画・実施していることとあわせて、スタート前に現場の部長たちと、組織・職場の課題についてしっかりとディスカ ッションしていたことが大きかったようです。

「『ゲーム開発に資する施策』としていくために課題となっていることを部長たちとディスカッションし、そこで整理した内容をもとに現場へのヒアリングも行いながら、プログラムを企画していきました。『ゲーム開発のため』という思いはみんなに共通しています。そこを軸に擦り合わせていくことで『現場の課題解決につながるんだったら、やってみようか』といったように、現場を巻き込みながら実施することができたのだと思います」

「ピープルマネジメント」という組織運営・人材育成に必要な考えを、リーダー層・若手層それぞれの視点から学び、活用していったことで、組織全体の相互理解と理論と現場での実践が広がっていきました。ピープルマネジメントに興味をもつ人も増えているそうです。この取組みは、水戸さんが所属する開発部門ではじまったものですが、今では他の事業部門にも広がっています。

今後も、クリエイターの育つ力と育てる力の向上を支援していくことで、より一層、ゲーム開発に集中できる環境をつくっていきたいという水戸さん。

「メントレで学んだことをより現場で活かせるよう、さらに実践的な『メントレ season3』の準備を進めています。また、ピープルマネジメントだけではなく、仕事の進め方といったワークマネジメントにも課題があるので、若手層とリーダー層を対象にしたワークマネジメント支援に向けた準備を進めているところです」

この施策も「ホットサンド型アプローチ」で行っていくそうです。

「私たちが、研修や施策を実施するのは、『面白いゲームをつくり続けるため』です。人事施策のための施策ではありません。ここがブレることがないように注意しながら、今後も必要な教育や取組みを実施していきたいと思っています」

こんな方に

こんな方に

- 企業・団体等の

経営層 - 企業・団体等の

教育研修担当者 - 労働組合

- 教育研修

サービス提供者

- 豊富な先進企業事例を掲載

- 1テーマに複数事例を取り上げ、先進企業の取組の考え方と具体的な実施方法を理解できます

詳細を見る

詳細を見る